「旁觀者社會」的預言 ─ 讀徐賁《極權下的日常生活》

本書不只是對危邦亂世自我文獻的分類和分析,更是一種對極權主義災難的反思。它揭示了極權體制如何侵蝕個人生活和扭曲人性,同時也彰顯了個人在黑暗時代中掙扎求存和表達自我的勇氣。

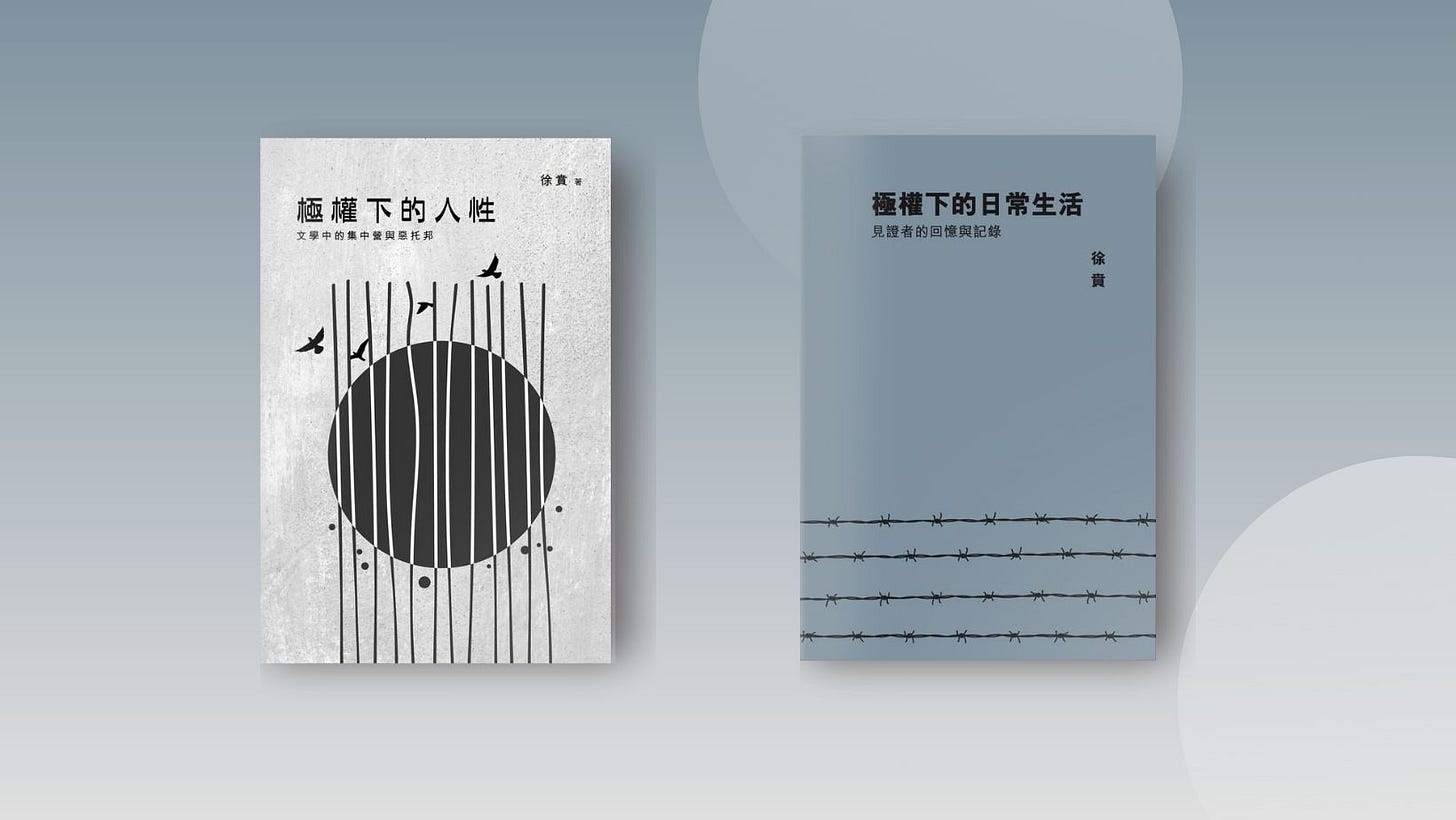

徐賁教授繼年前出版的《極權下的人性:文學中的集中營與惡托邦》後,剛剛再出版了下集《極權下的生活日常:見證者的回憶與記錄》。他在書的前言,用了全章超過一半的篇幅討論一位德國作者龐姆塞爾所著的《我所做的工作:戈培爾袐書回憶錄》。一本書的前言一般會交代全書的寫作背景、或作全書主旨的引子;而作者以如此大的篇幅討論龐姆塞爾的著作,有理由相信關乎全書的重心。

我好奇地上網搜尋此書的電子版,卻只找到英文版《The Work I Did: A Memoir of the Secretary to Goebbels》。龐姆塞爾在二戰期間曾擔任納粹宣傳部長戈培爾的私人秘書,戈培爾推動的政策包括惡名昭彰的猶太種族滅絕及非人化集中營等等,是個公認的納粹狂熱份子,親自推動、帶領及參與各種納粹暴行。《我所做的工作》是龐姆塞爾百歲高齡時的作品,以希特拉內圈團隊的獨特視角講述她在納粹政權下,特別是在宣傳部的工作和生活。

徐賁在此章中沒提及的另一本重要的回憶錄著作《Until The Final Hour: Hitler’s Last Secretary》,是希特拉的最後一任私人秘書特勞德爾.榮格的回憶錄,她承認在工作時沒完全意識到納粹所犯下的反人類罪行,直至希特拉吞槍自殺的那一刻仍覺得他是個「好老闆」。大家未必讀過這本書,但一定有看過網上那段常常被人用作 MEME 的希特拉發火開會的片段,那正是參考此書所拍成的電影《帝國毁滅》(Downfall)。她坦白承認為自己當年甘作人道慘案的旁觀者而內疚。然而龐姆塞爾不一樣,她並沒因曾協助他的上司做壞事而懊悔。在她的回憶錄中,充斥著一些辯解性的論述,其中反複強調自己不熱衷政治、是個膚淺和愚蠢的人。她選擇加入納粹黨只為謀求一份薪高糧準的好工作,縱然她也不認同納粹所宣揚的對猶太人的仇恨意識形態,卻甘於為納粹宣傳部長打字。她覺得工作只關乎她個人的生存課題,當納粹機器的一口微不足道的螺絲釘,跟合乎道德與否沾不上邊。

這觸及一個經常令我耿耿於懷的問題:亂世中的「平庸之惡」。成為暴政下的齒輪,協助國家機器執行惡政,究竟有沒有道德上的責任?

《極權下的日常生活》提及的作品非常多,然而前言中以《我所做的工作》所帶出的「平庸之惡」,相信是全書最想探討的主題。龐姆塞爾的故事讓我們窺見在獨裁政權崛起時,人們會面臨怎樣的處境,以及在獨裁體制下生活(或求生)意味着什麼 —— 無論是身體上還是精神上的代價。雖然她的行為並未直接導致某人的死亡,但她的態度和行為方式 —— 默許、漠不關心、隨遇而安、機會主義、實用主義以及天真的逃避 —— 正是漢娜.阿倫特(Hannah Arendt)所描述的「平庸之惡」的體現。

搵食啫,犯法呀?

我也有不少在專制政權下當公務員的朋友,會說自己「身在曹營心在漢」,或自嘲為五斗米而折腰。我一般不主動跟他們談及事業,除了一位社工專業、在政府福利部們工作的資深公務員。她是我識於微時的好友,我認為大家有足夠穩固的信任基礎談這話題。坦白說,若換作是我要放棄高薪厚職,及十年後便到手的、七位數字港幣的退休金,我還真的說不凖能否決斷地放棄那鐵飯碗,縱使我討厭自己「為虎作倀」。記得我當時跟她說的是:人生苦短,何必委屈自己呢?你值得過更好的人生。

後來她果真辭職了,希望現在她沒怨我推波助瀾吧。

無論如何,這確是我對於被動地順從政權的態度。歷史不斷重演,我們正在經歷那種處境,只是政權的手段和作惡的程度有所不同而已。然而我雖隱隱知道在龐大的壓力下,要出污泥而不染絕非易事,卻無法完全代入那種處境,難以體會在選擇服從與妥協之間,甚或半主動地跟惡政「合謀」時的心情和掙札。陷於此境況的當事人根本不可能把正發生的自身經歷寫出來或以任何形式在公共領域中發表,於是大眾對這些人真實的生活和心理狀態只能憑空猜想。我甚至不敢肯定,那些身在「曹營」的朋友是否已被同化了,於是心生懷疑,不敢推心置腹,甚至日漸疏遠。

對比我們只能對當前的社會狀態三緘其口,徐賁《極權下的人性》及《極權下的日常生活》兩部作品的精彩之處正在於能透過深入剖釋前人的文學作品,討論納粹及蘇聯政府實行極權統治那段黑暗時期中人們最真實的掙扎,對如此重要的議題暢所欲言。由於討論的是歷史舊事、甚至是「別人的事」,文字可以非常直白,不用轉彎抹角語帶相關,卻句句令人聯想起當前艱難的社會狀況,令讀者反思「日常生活經驗,社會壓力、恐懼、宣傳、從眾心理,以及逐漸的情感麻木如何影響人們的行為和信念」。那些現實中鬱積於胸無法宣之於口的、令人耿耿的話題,透過他的文字中奔放地迴盪。

徐賁十多年前是《南方週末》的專欄作者,現在他的文章已全數被中國大陸政府下架。基於作者的背景,自然令人聯想到他的文字是針對當前中國大陸人民的處境而寫的。誰都知道公開批評中國大陸政府會有什麼後果,遠的不說,只看香港政府如何對待眼中釘,便都了然。作者雖從沒正面提及目標讀者是誰,但他認為基於讀者不同的背景,對書中內容自然會生出各式投射和聯想,這正是書的生命力的表現方式。

所以讀者諸君,只管對號入座吧。

「旁觀者社會」的預言

我因閱讀此書的緣故,重新概覽了一次納粹崛起初期所發生的事件及社會狀態,實在為歷史的高度重複感到觸目驚心:

鴕鳥的自欺心態:這個政府固然有機會製造出許多禍害,但不大可能長期執政下去

適應新常態:社會集體採取鴕鳥政策,使本應引起警覺的異常行為逐漸正常化(例如有人無故被剝奪公民權利;執法、立法與司法不公;官員空泛的說詞;政客庸碌的表現;以行政手段騷擾及侵害異見者)

藉詞拘捕及未審先判異見者,乘機奪權(國會縱火案)

高度監控(秘密警察)

至高無上、無約制的警權(黨衛軍)

立法支持獨裁的合法性(通過《授權法》(Ermächtigungsgesetz))

教育系統強制灌輸黨的意識形態

假民主選舉的表演

頻繁而內容空洞的國家慶典

媒體倒閉和自我審查(《柏林日報》或《福斯日報》等也成為政治宣傳喉舌)

書店和圖書館裏許多書籍悄悄地消失

哈夫納,一名在納粹時期流亡海外的德國記者在《一個德國人的故事》中如此形容:

德國是一個被納粹佔領的國家,納粹打出『愛國』的旗號,借此來佔領和踐踏德國。

若你對以上的社會變遷過程感到熟悉,實在令人遺憾。以上一切都在短短十年內發生,德國人從此告別那本來溫文爾雅的社會,被法西斯政權奴役;作者認為這跟當時普遍德國人的旁觀者心態 ─ 對現實的否認與自欺 ─ 有莫大關係。而直至幾十年後的今天,在我們熟悉的專制國家和地區中,以上的歷史畫面正以不同的面貌繼續重演。

徐賁討論的彷彿不是歷史,而是預言,部份甚至已經實現。問題是人們活在此預言的詛咒中,面對歷史巨輪的輾壓,如何自處?徐賁在前言中如此總結書寫的目的:

本書不只是對危邦亂世自我文獻的分類和分析,更是一種對極權主義災難的反思。它揭示了極權體制如何侵蝕個人生活和扭曲人性,同時也彰顯了個人在黑暗時代中掙扎求存和表達自我的勇氣。

整個社會如何調整他們的順從、沉默與合謀?我們是否正在透過消極與冷漠的態度,無意間回到二十世紀 30 年代的情景?我們是否能從 1930 年代的自我文獻中得出一些關於今天時代的結論,而這些結論是否能夠激勵我們採取行動?任何不希望極權主義再度抬頭的人,都應保持警覺,並積極思考這些問題。

謹推薦此書給每一位不甘平庸的讀者。

大大,從email點開購買網址會有變化,

https://3ook.com/store?author=%E5%BE%90%E8%B3%81?utm_source=substack&utm_source=substack&utm_medium=email

要去掉後面那串才會有搜尋結果:

https://3ook.com/store?author=%E5%BE%90%E8%B3%81

雖然欣賞你認真讀書的精神,也很欣賞徐賁先生的文筆,然而事實是徐賁先生的文章和書並沒有全在中國大陸下架,甚至還在大賣

某國的極權制度和日常生活中最有意思的地方就是這樣的bug